- MESURE - Mesures magnétiques

- MESURE - Mesures magnétiquesLes mesures magnétiques se pratiquent généralement par des chercheurs ou des laboratoires spécialisés. Elles nécessitent un appareillage qui est à faible diffusion, contrairement à ce qui se passe dans le domaine des mesures électriques ou électroniques. C’est la raison qui nous amène à n’en donner que l’essentiel.Les mesures magnétiques portent sur des grandeurs bien définies: champ, induction ou flux dans l’air; elles portent aussi sur certaines caractéristiques des matériaux: perméabilité, susceptibilité, hystérésis, rémanence, pertes en induction alternative [cf. MAGNÉTISME]. En général, les sources d’erreurs sont très nombreuses. L’expérimentateur doit opérer sur un échantillon dont les dimensions, la composition, la vie antérieure, la stabilité dans le temps sont convenablement définies. L’aimantation de l’échantillon nécessite un appareillage (bobine magnétisante, source de courant magnétisant notamment) dont les caractéristiques, telles que le nombre de spires de la bobine, ses dimensions, doivent être connues avec précision.1. Mesure des inductionsPour la mesure d’une induction B dans l’air (unité: le tesla, 1 T = 104 gauss), on peut se servir d’une bobine exploratrice de dimensions suffisamment faibles pour que, dans son étendue, l’induction puisse être considérée comme uniforme. Le flux magnétique à travers la bobine plate de N spires, de surface S, placée perpendiculairement aux lignes d’induction, est 淋 = NBS. Lorsque la bobine est retirée dans une région où l’induction est nulle, la variation de flux à travers celle-ci est NBS. Si l’on retourne la bobine dans l’induction à mesurer, le flux change de signe, et sa variation totale est NBS 漣 (face=F0019 漣 NBS), soit 2 NBS.La variation de flux peut être enregistrée au moyen d’un fluxmètre ou d’un galvanomètre travaillant en régime balistique ou transitoire. Ce dernier et la bobine constituent un circuit de résistance totale r . On montre que la quantité d’électricité q induite dans ce circuit est le quotient de la variation de flux par la résistance. L’appareil est étalonné au préalable par la décharge d’un condensateur emmagasinant une charge Q = CV connue, où C est la capacité et V la tension de charge.Le fluxmètre classique est un appareil magnéto-électrique à pivots sans ressort de rappel, ou à suspension à couple de rappel compensé par un artifice approprié. Le cadre n’a pas ainsi de position privilégiée. L’appareil intègre la différence de potentiel u à ses bornes, et sa déviation est proportionnelle à:

Si une bobine exploratrice de résistance R est reliée au fluxmètre shunté par une résistance s , une variation de flux 淋 engendre une déviation proportionnelle à:

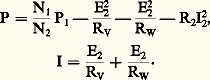

Si une bobine exploratrice de résistance R est reliée au fluxmètre shunté par une résistance s , une variation de flux 淋 engendre une déviation proportionnelle à: Le cadran étant étalonné (classe 0,5 en moyenne), on en tire la variation de flux NBS, donc l’induction B.La sensibilité des anciens appareils est de 10-4 weber/division (1 Wb = 108 maxwells). Les appareils à suspension ont permis de réaliser une meilleure sensibilité que ceux à pivots (30 fois plus). Les fluxmètres électroniques sont environ 100 fois plus sensibles et permettent d’étaler 0,1 mWb sur 100 divisions. Leur principe est fondé sur l’intégration effectuée par une méthode électronique. On arrive à travailler en classe 1. Comme ses prédécesseurs, cet appareil nécessite un aimant d’étalonnage, ainsi que des bobines exploratrices pour les mesures d’induction.L’effet Hall est largement utilisé dans la mesure des inductions. Comme dans le cas du wattmètre (cf. MESURE - Mesures électriques et électroniques), la différence de potentiel proportionnelle à l’induction continue est amplifiée et lue directement. Les appareils industriels portent le nom de gaussmètres . Leurs performances sont les suivantes: précision 0,5 à 2 p. 100; résolution 0,01 p. 100; pleine échelle pour 10-5 T; mesure jusqu’à 3 teslas (l’intensité de l’induction terrestre est de 4 憐 10-5).Des sondes magnétorésistantes permettent de relier la valeur d’une induction (champ) à celle d’une résistance. On exploite également l’effet de l’induction sur un aimant minuscule équipant l’axe d’une aiguille montée sur pivots.Dans les magnétomètres à sonde vibrante , on fait vibrer (mécanisme de haut-parleur) ou tourner (petit moteur) une bobine minuscule dans l’induction B. La force électromotrice sinusoïdale induite à ses bornes caractérise l’induction.On a également mis à profit le phénomène de résonance nucléaire permettant de relier une induction B à une fréquence de résonance f , qui est en réalité une fréquence d’absorption. La sonde (une solution ou de l’eau disposée dans un boîtier plastique d’un volume de l’ordre du centimètre cube), placée dans l’induction à mesurer, est excitée par un champ magnétique à haute fréquence (d’une dizaine de mégahertz) fourni par un générateur. La tension de sortie de celui-ci subit une baisse au moment où la fréquence est réglée à la valeur correspondant à la résonance dépendant de B. On atteint une précision de 0,01 p. 100 pour des inductions de l’ordre de 0,1 T.Un autre matériel comporte une sonde constituée par deux transformateurs miniatures identiques dont les enroulements primaires sont alimentés en parallèle en courant alternatif (50 Hz par exemple). Les enroulements secondaires délivrant la même tension sont montés en opposition de façon que la tension de sortie soit nulle. Lorsque la sonde subit l’action d’une induction continue B, le cycle d’hystérésis devient dissymétrique et il y a apparition d’harmoniques deux à 100 Hz aux bornes des enroulements secondaires. Les tensions correspondantes s’ajoutent et caractérisent B.2. Mesure des pertes et de la perméabilitéLa détermination des pertes par hystérésis nécessite le tracé du cycle et l’évaluation de son aire qui est la mesure de ces pertes. Le tracé se fait parfois en courant continu en donnant des accroissements au champ et en mesurant chaque fois la variation B de l’induction jusqu’à ce que l’on ait obtenu tout le cycle B(H). On peut recourir également à un enregistreur X-Y ou à un oscillographe cathodique conformément au montage de la figure 1. Le champ magnétisant dû à la bobine b (donc proportionnel au courant i 1) est sondé par la chute de tension R1i 1 appliquée en déviation horizontale. L’induction B étant déphasée de 900 sur la tension secondaire (loi de Maxwell-Faraday), on recourt à un déphaseur à résistances-capacités en pont pour retrouver la phase correcte. Ainsi, la figure oscillographique représente, à un facteur d’échelle près, le cycle dont le planimétrage rend possible l’évaluation des pertes.Une comparaison rapide d’échantillons est possible. Pour pallier les difficultés de bobinage sur circuits magnétiques fermés, de préférence toroïdaux pour minimiser les fuites, on construit des bobines magnétisantes démontables .Afin de faciliter la tâche des utilisateurs de tôles magnétiques, on construit des appareils portant le nom de perméamètre . Ils sont destinés à la mesure rapide de la perméabilité 猪 = B/H et au tracé du cycle d’hystérésis d’échantillons droits de tôles isolées, empilées, de dimensions normalisées.Les mesures magnétiques en induction alternative comportent des difficultés bien plus nombreuses qu’en induction continue. Les échantillons essayés sont généralement des faisceaux de tôles d’épaisseur normalisée pouvant n’atteindre que 2,5 猪m. Les éprouvettes peuvent être également des ferrites moulées de forme quelquefois toroïdale.Il faut veiller à ce que, pour de telles mesures, l’induction soit parfaitement sinusoïdale afin d’éliminer les complications résultant des harmoniques et de faciliter ainsi l’interprétation des résultats.Deux tendances prévalent pour l’étude des matériaux en aimantation alternative. Les faibles inductions de l’ordre de quelques milliteslas mettent le matériau à l’abri de la saturation et rendent possible l’accès aux caractéristiques intrinsèques convenant plus particulièrement pour effectuer un classement. Citons le cas de la perméabilité initiale 猪i très bien définie par le quotient B/H aux faibles inductions.Si l’on considère une bobine magnétisante toroïdale à N spires de résistance négligeable, le champ magnétisant pour un courant I1 est donné par H1 = NI1/L, où L est la longueur du circuit, égale à 神D, et D le diamètre moyen du tore. L’induction B1 à la pulsation 諸 est liée à la force électromotrice E1 induite aux bornes de l’enroulement (très sensiblement égale à la tension appliquée) par la relation E1 = N 諸 B1. La mesure de I1 et de E1 donne 猪 = B1/H1.Un pont à courant alternatif donne le déphasage propre de la bobine dont le complément s’appelle angle de pertes . Pour les fréquences très basses, les courants induits, dits de Foucault, engendrent des pertes négligeables, et l’angle de pertes de la bobine est sensiblement le même qu’en l’absence d’échantillon, pourvu que le champ magnétisant soit également très faible.Les tracés des courbes d’angle de perte en fonction de la fréquence pour diverses valeurs du champ magnétisant conduisent à un réseau de droites (Jordan) dont la pente, l’espacement et l’ordonnée à l’origine permettent d’expliciter les angles de pertes dus au traînage, à l’hystérésis et aux courants induits.Pour les courants forts, on s’intéresse surtout au rendement de l’appareillage contenant des matériaux magnétiques, et la mesure des pertes est donc importante.La mesure de la perméabilité pour les matériaux à fortes pertes est similaire à celle pratiquée aux inductions faibles. Les pertes se déterminent au moyen d’un appareil normalisé dû à Epstein ; les variantes de cet appareil sont nombreuses et adaptées au poids de tôles dont on dispose. Sur le schéma de principe (fig. 2), le courant magnétisant I réglé par un autotransformateur est mesuré par l’ampèremètre A. On applique encore les relations H = 1I/L et B = E22 諸 S, la tension efficace E2 étant lue sur le cadran du voltmètre V. Pour les matériaux de bonne qualité, on a sensiblement 猪 = B/H. Dans les autres cas, il faut faire intervenir l’angle de pertes.Si P1 est la puissance indiquée par le wattmètre de résistance RW, pour une résistance R2 du secondaire et RV du voltmètre, les pertes P dans l’échantillon sont données par:

Le cadran étant étalonné (classe 0,5 en moyenne), on en tire la variation de flux NBS, donc l’induction B.La sensibilité des anciens appareils est de 10-4 weber/division (1 Wb = 108 maxwells). Les appareils à suspension ont permis de réaliser une meilleure sensibilité que ceux à pivots (30 fois plus). Les fluxmètres électroniques sont environ 100 fois plus sensibles et permettent d’étaler 0,1 mWb sur 100 divisions. Leur principe est fondé sur l’intégration effectuée par une méthode électronique. On arrive à travailler en classe 1. Comme ses prédécesseurs, cet appareil nécessite un aimant d’étalonnage, ainsi que des bobines exploratrices pour les mesures d’induction.L’effet Hall est largement utilisé dans la mesure des inductions. Comme dans le cas du wattmètre (cf. MESURE - Mesures électriques et électroniques), la différence de potentiel proportionnelle à l’induction continue est amplifiée et lue directement. Les appareils industriels portent le nom de gaussmètres . Leurs performances sont les suivantes: précision 0,5 à 2 p. 100; résolution 0,01 p. 100; pleine échelle pour 10-5 T; mesure jusqu’à 3 teslas (l’intensité de l’induction terrestre est de 4 憐 10-5).Des sondes magnétorésistantes permettent de relier la valeur d’une induction (champ) à celle d’une résistance. On exploite également l’effet de l’induction sur un aimant minuscule équipant l’axe d’une aiguille montée sur pivots.Dans les magnétomètres à sonde vibrante , on fait vibrer (mécanisme de haut-parleur) ou tourner (petit moteur) une bobine minuscule dans l’induction B. La force électromotrice sinusoïdale induite à ses bornes caractérise l’induction.On a également mis à profit le phénomène de résonance nucléaire permettant de relier une induction B à une fréquence de résonance f , qui est en réalité une fréquence d’absorption. La sonde (une solution ou de l’eau disposée dans un boîtier plastique d’un volume de l’ordre du centimètre cube), placée dans l’induction à mesurer, est excitée par un champ magnétique à haute fréquence (d’une dizaine de mégahertz) fourni par un générateur. La tension de sortie de celui-ci subit une baisse au moment où la fréquence est réglée à la valeur correspondant à la résonance dépendant de B. On atteint une précision de 0,01 p. 100 pour des inductions de l’ordre de 0,1 T.Un autre matériel comporte une sonde constituée par deux transformateurs miniatures identiques dont les enroulements primaires sont alimentés en parallèle en courant alternatif (50 Hz par exemple). Les enroulements secondaires délivrant la même tension sont montés en opposition de façon que la tension de sortie soit nulle. Lorsque la sonde subit l’action d’une induction continue B, le cycle d’hystérésis devient dissymétrique et il y a apparition d’harmoniques deux à 100 Hz aux bornes des enroulements secondaires. Les tensions correspondantes s’ajoutent et caractérisent B.2. Mesure des pertes et de la perméabilitéLa détermination des pertes par hystérésis nécessite le tracé du cycle et l’évaluation de son aire qui est la mesure de ces pertes. Le tracé se fait parfois en courant continu en donnant des accroissements au champ et en mesurant chaque fois la variation B de l’induction jusqu’à ce que l’on ait obtenu tout le cycle B(H). On peut recourir également à un enregistreur X-Y ou à un oscillographe cathodique conformément au montage de la figure 1. Le champ magnétisant dû à la bobine b (donc proportionnel au courant i 1) est sondé par la chute de tension R1i 1 appliquée en déviation horizontale. L’induction B étant déphasée de 900 sur la tension secondaire (loi de Maxwell-Faraday), on recourt à un déphaseur à résistances-capacités en pont pour retrouver la phase correcte. Ainsi, la figure oscillographique représente, à un facteur d’échelle près, le cycle dont le planimétrage rend possible l’évaluation des pertes.Une comparaison rapide d’échantillons est possible. Pour pallier les difficultés de bobinage sur circuits magnétiques fermés, de préférence toroïdaux pour minimiser les fuites, on construit des bobines magnétisantes démontables .Afin de faciliter la tâche des utilisateurs de tôles magnétiques, on construit des appareils portant le nom de perméamètre . Ils sont destinés à la mesure rapide de la perméabilité 猪 = B/H et au tracé du cycle d’hystérésis d’échantillons droits de tôles isolées, empilées, de dimensions normalisées.Les mesures magnétiques en induction alternative comportent des difficultés bien plus nombreuses qu’en induction continue. Les échantillons essayés sont généralement des faisceaux de tôles d’épaisseur normalisée pouvant n’atteindre que 2,5 猪m. Les éprouvettes peuvent être également des ferrites moulées de forme quelquefois toroïdale.Il faut veiller à ce que, pour de telles mesures, l’induction soit parfaitement sinusoïdale afin d’éliminer les complications résultant des harmoniques et de faciliter ainsi l’interprétation des résultats.Deux tendances prévalent pour l’étude des matériaux en aimantation alternative. Les faibles inductions de l’ordre de quelques milliteslas mettent le matériau à l’abri de la saturation et rendent possible l’accès aux caractéristiques intrinsèques convenant plus particulièrement pour effectuer un classement. Citons le cas de la perméabilité initiale 猪i très bien définie par le quotient B/H aux faibles inductions.Si l’on considère une bobine magnétisante toroïdale à N spires de résistance négligeable, le champ magnétisant pour un courant I1 est donné par H1 = NI1/L, où L est la longueur du circuit, égale à 神D, et D le diamètre moyen du tore. L’induction B1 à la pulsation 諸 est liée à la force électromotrice E1 induite aux bornes de l’enroulement (très sensiblement égale à la tension appliquée) par la relation E1 = N 諸 B1. La mesure de I1 et de E1 donne 猪 = B1/H1.Un pont à courant alternatif donne le déphasage propre de la bobine dont le complément s’appelle angle de pertes . Pour les fréquences très basses, les courants induits, dits de Foucault, engendrent des pertes négligeables, et l’angle de pertes de la bobine est sensiblement le même qu’en l’absence d’échantillon, pourvu que le champ magnétisant soit également très faible.Les tracés des courbes d’angle de perte en fonction de la fréquence pour diverses valeurs du champ magnétisant conduisent à un réseau de droites (Jordan) dont la pente, l’espacement et l’ordonnée à l’origine permettent d’expliciter les angles de pertes dus au traînage, à l’hystérésis et aux courants induits.Pour les courants forts, on s’intéresse surtout au rendement de l’appareillage contenant des matériaux magnétiques, et la mesure des pertes est donc importante.La mesure de la perméabilité pour les matériaux à fortes pertes est similaire à celle pratiquée aux inductions faibles. Les pertes se déterminent au moyen d’un appareil normalisé dû à Epstein ; les variantes de cet appareil sont nombreuses et adaptées au poids de tôles dont on dispose. Sur le schéma de principe (fig. 2), le courant magnétisant I réglé par un autotransformateur est mesuré par l’ampèremètre A. On applique encore les relations H = 1I/L et B = E22 諸 S, la tension efficace E2 étant lue sur le cadran du voltmètre V. Pour les matériaux de bonne qualité, on a sensiblement 猪 = B/H. Dans les autres cas, il faut faire intervenir l’angle de pertes.Si P1 est la puissance indiquée par le wattmètre de résistance RW, pour une résistance R2 du secondaire et RV du voltmètre, les pertes P dans l’échantillon sont données par: La méthode d’Epstein est pratiquée habituellement entre 0,1 et 1,8 T. L’appareil se présente sous la forme d’un carré de quatre bobines à l’intérieur desquelles on glisse quatre faisceaux de tôles en butant les joints et en procédant à un serrage modéré. Le poids total de tôle varie entre 1 et 10 kg. La précision peut atteindre 2 p. 100. Les montages les plus récents comportent une alimentation électronique: générateur basse fréquence suivi d’un amplificateur dont le taux d’harmoniques est fortement réduit par une réaction négative appelée encore quelquefois contre-réaction.

La méthode d’Epstein est pratiquée habituellement entre 0,1 et 1,8 T. L’appareil se présente sous la forme d’un carré de quatre bobines à l’intérieur desquelles on glisse quatre faisceaux de tôles en butant les joints et en procédant à un serrage modéré. Le poids total de tôle varie entre 1 et 10 kg. La précision peut atteindre 2 p. 100. Les montages les plus récents comportent une alimentation électronique: générateur basse fréquence suivi d’un amplificateur dont le taux d’harmoniques est fortement réduit par une réaction négative appelée encore quelquefois contre-réaction.

Encyclopédie Universelle. 2012.